一般国道112号

早田川橋旧橋 第2部

「控えめな橋脚」

2025年6月7日 探索 2025年7月31日 公開

控えめな橋脚

親柱を丹念に眺めたあとは、反対側の親柱を見るべく移動してみる。そこで見つけたのは瀟洒な親柱ではなく、その高欄だった。半円形を連続させた高級感溢れる造りなのだが、この橋が竣工した際は国道ではなかったはず。そうすると県道だったはずで、県道にこの規模で、親柱や高欄がこれだけ手をかけた橋を造るとは、お金かかってるなぁと感じた(ちなみに、おそらく同世代であっただろうと思われる、新潟県の国道7号の名月橋旧橋も戦前の竣工で、実に瀟洒な造りだった)。いろんな意味で、心が豊かな時代だったんだなぁ。

橋の全景。なんとなく「いつか見た風景」と言う感じがする。この風景、素晴らしくない?。周囲の風景は変わっても、きっとこの橋を中心とした風景はほとんど変わってないのではなかろうか。そこで気になるのが、左側の親柱に張り付けられた「通行上のお願い」。特徴的な親柱は健在だが、ここにおそらく本来の橋の名前が刻まれた銘板が取り付けられていたはず(おそらく今でもあるはずなのだが、見えない…。)。脇の隙間から覗き込んでみても、見えなかった…。

道的歴史を考えると、もしかしたら、竣工当時はこの道にバスが走っていたかもしれない。前後の道は砂利道だろうか。ここをボンネットバスが走っていたとしたら…それはすごく素敵な風景になる。バスは…いすゞのTXD(しかも四駆(笑))かっ!(←濃すぎ(^^;))

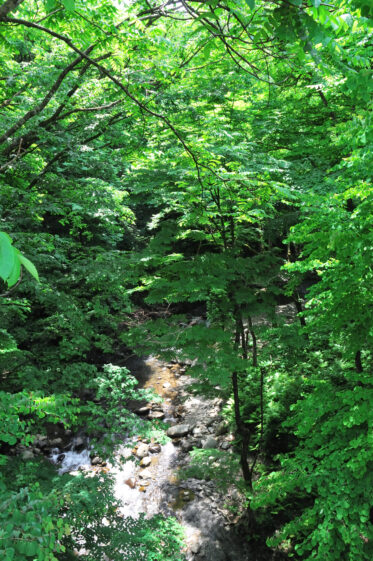

さて(^^;。気を取り直して橋に戻ろう。旧橋は半円形の高欄が非常に印象的な橋だが、右側の現道と見比べてみると、その路面に結構な高低差がある。局所改良か何かでこの橋が架橋されたときに、道自体も嵩上げされたのかもしれない。この橋の左右には木があるが、片方だけ見てみても、このように木が結構繁茂している。これは…もしかしてこの橋の下には、場所的に素晴らしい渓谷があるのかも?と覗いてみると…

おお!やっぱり!。これは橋から眺めた画像だ。本来は高所恐怖症(と言うよりも、高いところが苦手なだけなのだが。それを世間では高所恐怖症と言うだけだ(←屁理屈(笑))の私が、橋から眺めたこの風景に、高いところが苦手なのも忘れて見とれてしまった。うん、実に美しい。渓谷があり、そこに架橋して自然の風景に溶け込んで、この景色を創り出すには途方もない時間がかかる。それを私たち人間は、いとも簡単に改変を加えて取り返しのつかないことをしてしまう。実に愚かだと思う。こういったものは後世のためにちゃんと残さないといけない。ぜひ今後もこの美しい風景が見れるように、護っていってほしいものだ。

真ん中に突っ立っているのは現道の早田川橋の橋脚。自然豊かな渓谷に、無機質なコンクリートの橋脚が建っているが、この一見無骨に見える橋脚も、周りの景色に配慮して造られたのか、控えめに立っているように見えた。何より周囲の護岸が施工されていないのが意外だった。もちろん橋台などは必要だから、そういった施工はされているものの、必要最小限。他は御覧の通り、自然のままの景色が広がっている。これが素晴らしく素敵だった。遥か昔の風景、そのままだと思う。

橋の高欄を撮影してみる。もしかして、粗石コンクリートの上に、補強のために後世になってモルタルを塗りたくったものかもしれない。でも、それはそれとして、この造形が美しい。これ、どうやって造ったんだろう。型枠を造って、そこにコンクリを流し込み…と言うことをしたんだろうか。てことは、半円形の型枠を造ったってことで、それもまた手間がかかっただろうに…。でも、それだけ手間がかかった分、こうして現役を引退して静かな余生を過ごしていても、川を渡るという使命を果たし続けているんだろうな。

次回、この橋の竣功年が明らかに?

第3部へ