JR信越本線 車場川栱橋

2024年6月18日 探索 2025年4月12日 公開

このレポートを書きながら、時間が過ぎるのは早いものだなぁ…とつくづく思った。

常日頃、こうして道のレポートを書くにあたって、出来るだけ探索を行ってからそんなに間を置かずに書くようにしているが、ここはすぐに書けなくて、この後に探索を行った新潟県一般県道480号山中上野線を先に書くことになってしまい、このレポートを書くのに1年近く過ぎてしまった、というわけだ。少々時間がかかってしまったが、今回お送りしようと思う。

今回は、今までとは少し毛色が違うレポート。線路と道路が交差する地点などに設けられる「栱橋(きょうきょう)」と呼ばれる構造物のお話だ。栱橋とはアーチ型の橋の意味を持つのだが、文字によっては拱橋と書く場合もある。

で、今回の主人公である「車場川栱橋」、読み方は「くるまばがわきょうきょう」。この名称を付けたのはJR(旧JNR・日本国有鉄道)だが、カタカナを使わずに日本語ならではで名称をつけるのは、国鉄らしいかなと言う気がする。

では、今回なぜこの一見すると何の変哲もないアーチ橋を探索して、一つのレポートにしたのか。それは、この橋ならではの構造にあるのだが…

さて、現地。この栱橋、一見すると何の変哲もない普通の栱橋に見える。目を引くのは築堤の断面を固めている石垣くらいだろうか。それに、道幅がここだけ狭くなっている。これはこの栱橋のアーチ断面が狭いからであり、ここの道幅を広げるためには構造上、この栱橋自体を一度壊して造り直さないといけないことからこのままになっているのだろう。ん~、どう見ても普通のコンクリート製の栱橋。だが、それではここで取り上げるはずもない。それでは、この栱橋はどこにあるのか。おなじみの地理院地図で確認してみよう。

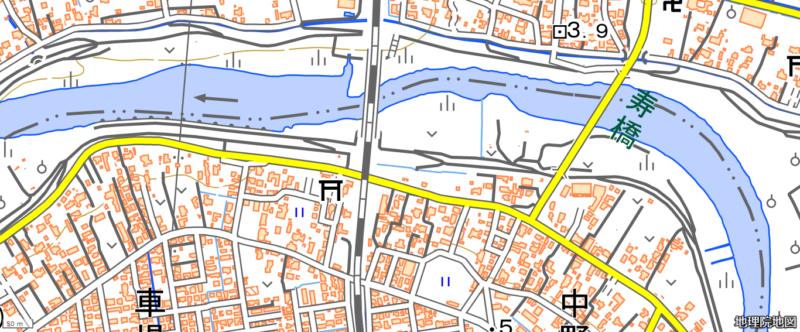

地図中、黄色に彩られた道は新潟県主要地方道46号新潟中央環状線。この道は本州日本海側唯一の政令指定都市である新潟市の外側を大きく取り巻く環状線として計画され、今も各地で拡幅や新道の工事が行われている、現在進行形の主要地方道だ。この46号の下にもう一本、似たような道筋を辿る道が見えるのにお気づきだろうか。この道は新潟市道だが、この2本の道は並走するように走っているが県道の旧道などではないようで1931年(昭和6年)の地図にも今と同じ姿のままで記されていて、当時から並走する道であったらしい。と言うことで今回の主人公、車場川栱橋は県道ではなく、このもう一本下の新潟市道の方に存在する。

普通は机上調査編か、最後の部分で紹介することが多い銘板。今回は早めに公開してしまおう。この栱橋の名称は「車場川栱橋」。設計は新潟鉄道管理局(新潟鉄管)。施工は第一建設工業(ちなみにこの企業は、今でも鉄道保線整備や駅周辺整備などで盛業中)。着手は昭和33年(1958年)1月15日、竣功は昭和33年(1958年)3月30日、とある。時期的には真冬の時期だが、結構短期間で仕上げたものだ。但し、おそらくこの工期はこの栱橋の改良工事の期間で、本来の栱橋はもっと以前からあったはず。だってねぇ…1931年(昭和6年)の地図に載っているんだもん。

この栱橋の中を少し覗き込んでみる。さて、皆さんお気づきだろうか。この栱橋、手前側と、その先で断面の内部が違う。手前側は明らかにコンクリート製。しかしその先は…?。先に紹介した画像の銘板は、手前側のコンクリート製の部分が竣功した日付と思われる(とは言っても2015年現在で67年前になるので、それはそれでかなり前の話になる)。なかなかに雰囲気の良い栱橋なんだけど、それだけならレポートにはしない。問題は、ここから見て奥側の内部だ。確認してみよう。

手前側のコンクリート製の断面と、それ以外の断面。何か違う。そう、この栱橋はそれまで存在していた栱橋を延長して現在の形となったのだった。そして、それまでの部分には補強としてコンクリートによる巻き立てを行い、強度を同じにしたのだろうと思われる。理由はもちろん信越本線の複線化。複線化を行えば路盤や道床に掛かる重量も単線と比べて格段に上がるので、それまでの構造では不安があったのだろう。それに延長した部分と、それまでの部分では強度差が起きる。それはどう考えてもよろしくない。

では、それまで存在していた(いわゆる元の形の)栱橋はどんな形だったのか。

そう!レンガ積みなのだ!。しかも…!

このレンガの積み方は普通ではない。積み方が斜めになっている。と言うことは…実はこの栱橋、ねじりまんぽなのだった!。しかもこの「ねじりまんぽ」は日本で最北端なのだ。どうだろう、なかなかにシビれる存在ではないか!。

何気ない新潟市道のど真ん中に、それこそ「しれっと」存在するねじりまんぽ。私はこんな風に私たちを欺くような形で存在するものが大好きだ。旧道にせよ、廃道にせよ、こうした鉄道遺構にしてもそうだ。現在までそのままの形で厳に存在してきたその時間の重みは、他の存在を圧倒するものがある。それを自分自身の目の前で、自身の五感で感じられることに、この醍醐味があるのではないかと思うのだ。

上半分をコンクリートで覆われながらも、下半分で「私はかの有名なねじりまんぽぞ」と語らんばかりの、この煉瓦。一部は傷ついて傷んでいるものの、その風格は十分。だが、これだけの遺構が何も保護もされずに、ただここにいると言うのが非常に口惜しい。日本全国でこの「ねじりまんぽ」の煉瓦の積み方をしている隧道は栱橋は数が知れているはず。ぜひ行政によるきちんとした保護をお願いしたいと思うのは私だけだろうか。

でも、この積み方を目の前にして圧倒される。

先人たちの「ここに鉄道を通そう」と言う情熱に。

上半分はコンクリートで覆われているにも関わらず、下半分はねじるように斜めに詰まれた煉瓦が魅せる美しさ。私はここでこの煉瓦積みを見て、思わず立ち尽くしてしまった。実に美しい。私がそのレンガ積みに圧倒されているその最中、数人の地元の方々が通り過ぎて行ったが、皆な私に視線は合わせることはなかった(←当たり前だ(^^;))。

ねじりまんぽなんだけど…。やっぱりこの状態を見てしまえば、何かしらもの悲しくなってしまう。今でもこの「ねじりまんぽ」がこうして残っていること自体が奇跡に近いが、JRのその昔、日本国有鉄道を通り過ぎて北越鉄道と言う会社がこの栱橋を築いたらしい。この時代は開通が何年かと言うのは難しいが、およそ明治時代ではあるらしい。と言うことは、この栱橋も竣功はおそらく明治時代だろう。およそ100年は優に超えている構造物、よくぞ今まで残ってくれていたものだ。

ここだけ微妙~に狭くなる道。上半分だけコンクリートで巻き立てされた、ねじりまんぽ。巻き立てられた分だけ断面が狭くなり、それによって強度を保たれているという現実。下半分だけ残されたレンガ積みがもの悲しいが…100年以上前に建造された栱橋が(補強を加えられてはいるものの)、どんな形であれ現在も残っていると言うのは素晴らしいことではないだろうか。

街中に残っている遺構。私もこんな地味なところに(失礼!)、こんな遺構が残っているとは思わなかった。

そこに視点が行かないだけで、見逃している遺構は街の中にたくさんあるのかもしれない。そういった隠れている遺構に目を配ることが出来る探索者になりたい。そう思わせてくれる素晴らしい道だった。ここでは現地で撮影したすべての画像をご紹介できなかったが、もし良ければ実際に行って、北越鉄道の息吹を感じて頂きたいと思う。…楽しいよぉ(笑)

JR信越本線 車場川栱橋

完結。